人民交通讯(韩杨)在湘江右岸,一个关乎区域能源供应的关键节点正加速成型。由中交三航局承建的湖南株洲大唐华银电厂码头项目,将新建4个2000吨级泊位(水工结构兼顾5000吨级),码头总长450米、占用岸线450米,设计年吞吐量达390万吨。

但要想码头“立得住”,建设者必须先闯过一道“地下难关”。深达数十米的地层中,地下溶洞率高达72.9%,如蜂窝般密布的溶洞,成了桩基施工最大的“拦路虎”,一场“看不见的奠基”战就此打响。

“常规地质里打桩是‘按图施工’,在这里打桩是‘摸着石头过河’。”项目总工程师王胜在项目启动会上的这句话,道出了施工的核心挑战。

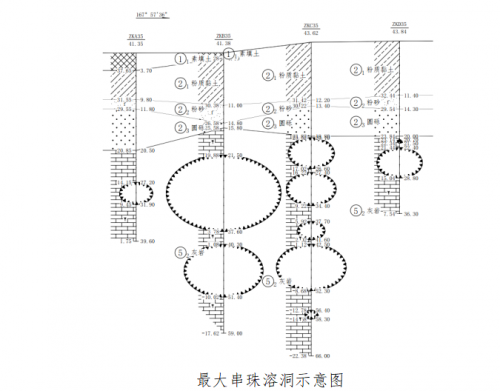

项目涉及的280根桩基中,仅有60根具备前期地质勘查数据支撑。岩溶地层的复杂性远超预期,溶洞大小不一、分布无序,钻孔时随时可能遭遇泥浆流失、地面沉陷,甚至整根桩基报废。若仅凭现有资料施工,风险难以估量。为摸清地下“脉络”,项目团队决定对码头平台214根桩基进行“逐桩体检”。技术员们顶着烈日,在桩基点位间往返奔波,用探边钻孔钻芯取样法,一寸寸剥离岩芯,逐步勾勒出溶洞的位置、大小与形态。

“多跑一步、多盯一眼,就能少一分风险。”王胜的这句话,成了勘探阶段的“行动准则”。他每天扎根工地,从清晨到日暮逐个查看钻孔情况,钻机轰鸣声里,地下“蜂巢”的轮廓终于渐渐清晰,但更大的考验还在后面。

真正的考验,在桩基正式开钻后如期而至。漏浆、窜孔、塌孔,这些溶洞施工中的“常见病”,在这里因特殊地质变得格外难治——施工区域临近湘江,地下溶洞与湘江水系直接连通,钻孔时江水极易倒灌,泥浆刚注入就被溶洞“吸走”,甚至会引发孔壁坍塌。

“最难的是35号桩基,要串起5个溶洞,最大的那个高度达27.8米,打桩就像串糖葫芦,刚把这节稳住,那节的泥浆就漏光了。”王胜至今对当时的场景记忆犹新。

“这活儿没法干了!”负责桩基作业的老工人老刘攥着沾满泥浆的手套找到王胜,语气里满是焦急与疲惫,“溶洞一层叠一层,回填的泥浆一车接一车,倒进去连个响儿都没有,就像填无底洞。再这么耗下去,工期拖不起,兄弟们的劲儿也快磨没了。”

老刘的话,道出了现场工人的普遍焦虑——重复性的回填、钻孔,正在一点点消耗大家的耐心,工程进度眼看就要“卡壳”。

越是艰难,越要迎难而上。王胜立刻牵头成立技术攻坚组,把“办公室”搬到了工地现场。白天,他们蹲在钻机旁记录数据,观察泥浆流失速度、溶洞分布规律;晚上,会议室的灯常常亮到深夜,大家围着地质报告、技术文献反复研讨,一张张方案草图铺满了桌面。

经过三天两夜的推敲,团队终于拿出第一套方案。在钻孔过程中同步接入钢护筒,将其压入已钻成的孔内,为溶洞外侧筑起一道“钢铁防护墙”,阻断泥浆流失通道。可首次测试遇了挫,单一钢护筒难以覆盖多层溶洞,下层溶洞仍未解决。

技术团队并没有气馁,反而从35号桩基的溶洞分布中找到优化方向,给桩基穿上“双层铠甲”。“先下一层外护筒,像坚固的井壁一样稳住松软的土层,防止坍塌;钻进溶洞层时,再投入内层护筒,如同插入一个密不透风的套管,彻底堵死泥浆流向溶洞的通道。”姜宁这样解释优化后的方案。

终于,当最后一段钢护筒精准就位,35号桩基顺利完成浇筑——漏浆难题被彻底攻克!那一刻,泊位上爆发出阵阵欢呼,工人们互相击掌,脸上的疲惫被喜悦取代。

如今,湘江之畔的码头已初具规模,满载煤炭的货轮稳稳靠泊,乌黑的“能源颗粒”通过输送带源源不断上岸。那些曾像“糖葫芦”一样难以串联的地下溶洞,早已被坚实的桩基征服;曾经让人头疼的“地下蜂巢”,如今化作了托起这条区域能源大动脉的“钢铁脊梁”,稳稳撑起了能源运输的未来。

(编辑:王玉杰)

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号

京公网安备 11010602130064号 京ICP备18014261号-2 广播电视节目制作经营许可证:(京)字第16597号